|

Les horloges monumentales

|

L'horloge monumentale est également appelée "horloge de clocher" puisqu'elle était placée dans un endroit visible de toute la population tel un clocher lorsqu'elle avait été construite avec les dons et deniers du clergé - ou bien en haut d'une tour publique appelée "beffroi" lorsque l'état l'avait financée. Depuis le 14ème siècle, le nombre d'horloges dans les clochers n'a cessé d'augmenter. D'une précision variant de plusieurs heures par jour à leur début, l'encombrement du mouvement pouvait être de plusieurs mètres cubes et d'un poids de quelques centaines de Kg. Ces anciennes horloges fragiles et peu fiables portaient bien leur nom de "monumentales". La technique évoluant, lors du dernier siècle, les mouvements sont devenus plus petits, compacts et robustes. De nos jours, l'électricité a fait son apparition dans les clochers et dans certains batiments contemporains des horloges modernes indiquent par radio-pilotage la seconde atomique. |

||

|

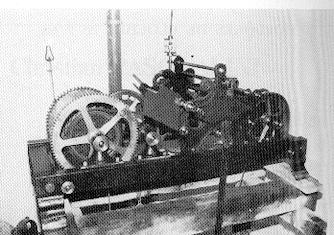

Les premiers mouvements étaient en fer d'un volume minimum d'un mètre cube. La force motrice était procurée par de lourds poids de pierre qu'il fallait remonter à la force des bras à l'aide d'une manivelle. La corde s'enroulait sur un tambour en bois. Le

remontage et l'entretien des horloges d'édifice était confié

à un gardien spécialisé.

|

|

|

|

Echappement à roue de rencontre avec folio (Pointer sur le dessin ci-dessous pour le détail des éléments) |

Construits entièrement à la forge et à la lime, tous les montants et piliers sont assemblés avec des clavettes (la vis n'était pas encore inventée). Les roues étaient divisées au compas à pointe sèche, les roues croisées et les dents taillés à la lime. Les traçages restent visibles. Les pignons sont lanternés. L'échappement est à verge avec un foliot. Les mouvements originels ont subi des améliorations au fur et à mesure des inventions. Le pendule a remplacé le folio avec l'échappement à verge. Puis est apparu l'échappement à ancre. |

|

|

Des mécanismes supplémentaires ont été ajoutés aux horloges. Dans les campagnes, les différentes sonneries permettaient de connaître l'heure pendant les travaux des champs. Dans les villes, les carillons et les automates fascinaient les passants. |

||

| Mouvements mécaniques industriels | ||

|

Dès la fin du 19ème siècle, de nombreux mouvements monumentaux d'horloges de clocher qui avaient rendu de long et loyaux services furent descendus de leurs "pigeonniers" et remplacés par des mouvements plus modernes. Les dimensions de ses nouveaux mouvements sont plus réduites. Leurs conception, matériaux employés, denture, disposition et fabrication mécanisée les rendent moins coûteux et d'un entretien simplifié et moins régulier. |

|

|

|

Déjà pendant l'antiquité avec les clepsydres puis avec les premières horloges publiques monumentales, les automates étaient utilisés pour impressionner les foules. Afin de rivaliser entre elles, dès 1300, les grandes villes avec l'aide de nobles et de riches mécènes n'hésitaient pas à faire construire pour des sommes considérables des horloges publiques. Il était reproduit le mouvement d'un sonneur sur une cloche, mises en scènes et combats d'animaux, tournois, scènes religieuses avec apparitions... Le système mécanique qui animait les automates pouvait dépendre du mouvement principal de l'horloge mais aussi d'un dispositif séparé. Certaines horloges à automates étaient de ce fait très complexes nécessitant un entretien constant par un "gardien d'horloge" spécialisé. |

||

|

Le jacquemart ou jaquemart (les 2 écritures sont possibles) est un automate frappant à l'aide d'un marteau sur une cloche. Sonnant, en général, les heures, parfois les demies, le personnage pivote sur lui même ou seul son bras armé d'un marteau frappe la cloche. |

|

|

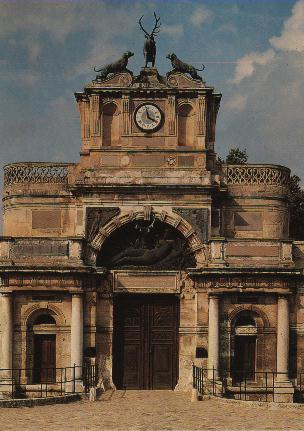

Portail du Château d'Anet (Eure et Loir) Conçu par Philibert de l'Orme pour Diane de Poitiers, l'accès au château se fait par cet imposant portail surmonté d'une horloge à automate. Au moment de l'heure, les deux chiens aboient et le cerf sonne l'heure en tapant de la patte sur un timbre. |

|

De nombreux monuments Français

possèdent encore sur leur façade et clochers des jacquemarts.

De conception simple, ils ont souvent été très précieusement

conservés et restaurés.

D'autres ont été construits presque récemment tel l'horloge Hammeln (Pays-bas) de 1934. Elle abrite un jeu de carillon et l'automate du joueur de flûte-chasseur de rat suivi alternativement par un groupe de rats et un groupe d'enfants. |

| L'horloge astronomique de la cathédrale de Strasbourg | ||

|

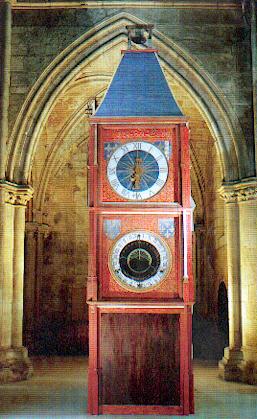

Construite entre 1352 et 1354 par un horloger inconnu, cette horloge astronomique est la plus ancienne connue. Elle n'est malheureusement plus dans sont état d'origine puisqu'elle fut entièrement reconstruite à la fin du 16ème siècle puis entre 1818 et 1842. D'une hauteur de 10mètres, derrière un cadran peint et sculpté, cette merveille de mécanique fournit encore de nos jours de très complètes indications. |

|

|

|

|

||

| Horloge de la Cathédrale de Bourges | ||

| Première configuration ... |

... après

la restauration

|

|

|

Cette horloge astronomique fut construite sur les indications du renommé astronome et mathématicien Jean Fusoris, par le serrurier André Cassart en 1424. Abrité dans un bahut vertical de 6,20m en bois peint, le mouvement est resté en place jusqu'en 1957. Usé, il fut stocké dans une réserve et remplacé par une simple horloge donnant l'heure sur le cadran supérieur. |

|

C'est en 1986, après un début d'incendie, que la réhabilitation complète de l'horloge est réalisée par des mécènes industriels. Le mouvement originel est ainsi éxumé, puis ses 200 pièces mesurées tridimentionnellement. Le mouvement est enfin traité pour sa conservation. Un nouveau mouvement identique dans ses formes et son principe de fonctionnement est construit grâce aux relevés effectués. Une aiguille des minutes est ajoutée. Il est décidé de conserver le folio comme système de régulation et les 3 poids comme force motrice. L'électronique entre en jeu uniquement pour remonter les poids toutes les heures (cause de la faible hauteur du buffet) et pour recaler l'heure (environ toutes les 4 heures) dont la dérive est due à l'imprécision historique du foliot régulateur. Le bahut, les cadrans, aiguilles et autres indicateurs sont copiés à l'identiques des pièces originales.

|

|

Cadran du haut A l'origine avec un cadran plus petit et une seule aiguille, il indique maintenant (depuis le 18ème ou 19ème siècle) les heures et les minutes. Cadran astronomique

|

|

|

|

||

|

Depuis sa réhabilitation,

cette horloge est visible de son emplacement originel, à l'entrée

de la cathédrale de Bourges (Cher)

|

|

| Gros horloge de Rouen | ||

|

La construction de ce monument qui présente une grande variété de styles s'étale sur 5 siècles. Situé au coeur de la ville, il enjambe une rue à laquelle il a donné son nom. Il servit à la fois d'Hôtel de Ville et de Beffroi. Deux cloches datant du 13ème siècle sonnaient le tocsin et le couvre-feu à 21 heures. Les rues de Rouen étant alors peu sures. Le mécanisme de l'horloge de 1389, indiquant l'heure sur un immense cadran en plomb aujourd'hui disparu, y est encore visible et en état de marche. |

|

C'est en 1527 que l'horloge astronomique est installée dans l'arche avec un cadran sur les deux faces du monument. L'horloge indique l'heure, le jour de la semaine et les phases de la lune. Chaque jour de la semaine est présenté par un dieu romain accompagné d'un ou deux signes du zodiaque. On peut ainsi remarquer Diane (lundi), Mars (mardi), Mercure (mercredi), Jupiter (jeudi), Vénus (vendredi), Saturne (samedi) et Apollon (dimanche). |

|

L'origine des cloches est très ancienne et inconnue. Frappées par des sonneurs puis par un mécanisme simple dans les premières horloges, c'est vers 1480, qu'apparurent des horloges avec jeux de carillon. Certains de ces systèmes, pouvant compter de 5 à 45 cloches , enchevêtraient une multitude de fils de tirage. La gamme étendue de certains grands carillons utilise des cloches pouvant chacune peser de 20 kg à presque 9 T tel celui du Palais royal d'Amsterdam Quelques horloges à carillon existent encore à travers l'Europe. Ce sont soit des horloges anciennes modifiées et restaurées depuis ou bien des horloges fabriquées plus récemment. |

||

| Carillon du musée international de l'horlogerie à la Chaux-de-Fonds | ||

|

Ce carillon contemporain fait d'acier et d'inox a été conçu et fabriqué par le bijoutier sculpteur Onelio Vignado entre 1978 et 1980.

|

|

|

|

|

|

| Réceptrices électriques | ||

| Installées dans les lieux publiques après guerre, ces horloges utilisaient l'électricité pour entretenir le mouvement du balancier de l'horloge mère. Le signal obtenu pouvait être transmis par fil à chaques horloges réceptrices et ainsi donner la même heure à différents endroits d'une gare par exemple. | ||

| Horloges collectives à affichage numérique | ||

|

De nombreux styles d'horloges pour collectivités existent de nos jours.Elles sont autonomes, radio-controlées, en réseau, programmables... Affichage à diodes, LCD, aiguilles. |

|

|

|

http://horlogeriepassion.free.fr

|

||